КНИГА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

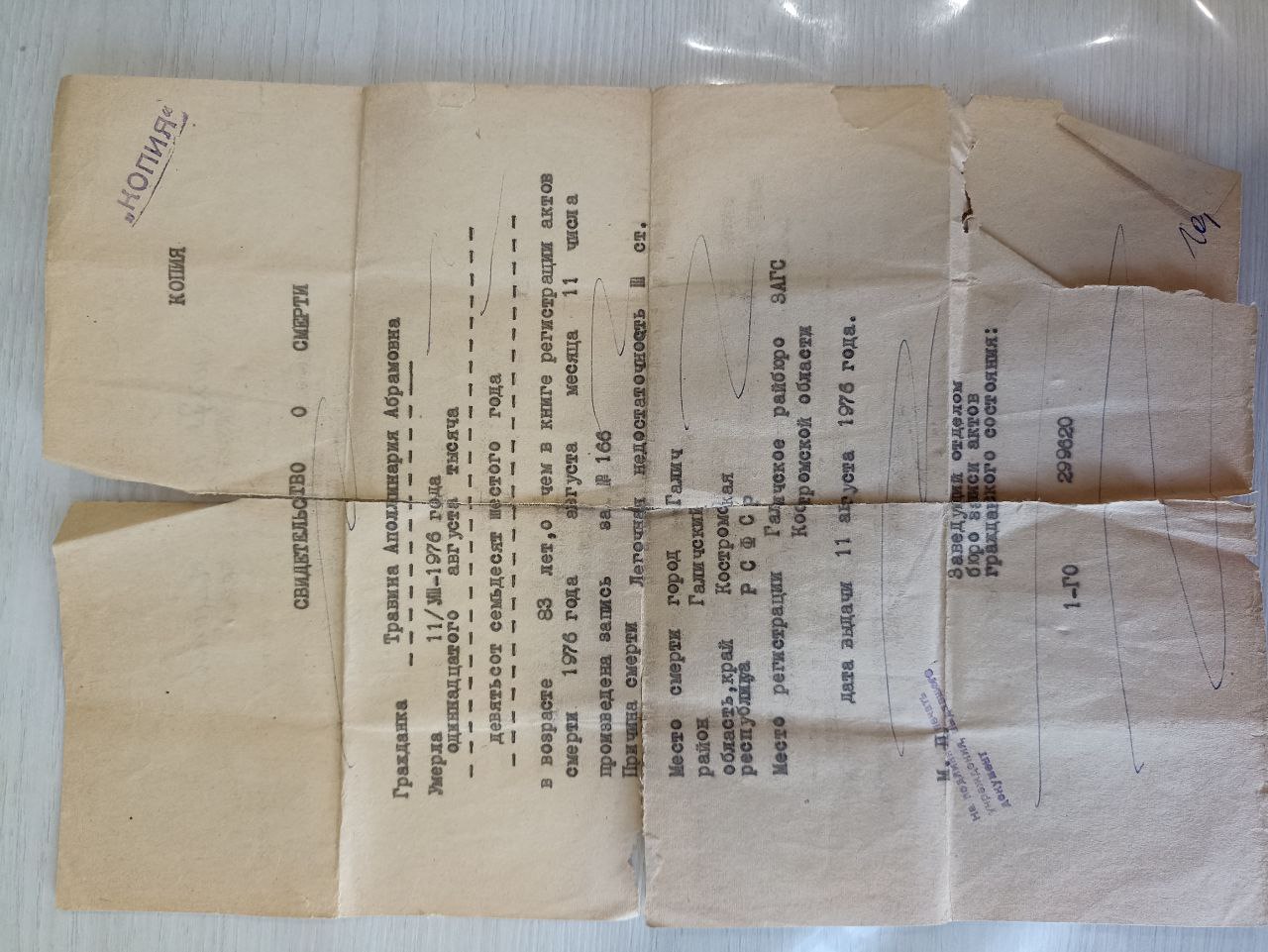

Александрова (Травина) Валентина Ивановна (30 октября 1927г.-16 июля 2011г.) Валентина Ивановна Александрова (в девичестве Травина) родилась в Галичском районе Костромской губернии в деревне Голыгино сельсовета Бартеньещево. Валентина родилась в многодетной семье. Маму звали Травина Апполинария Абрамовна (1893-1976), а папу Иван Александрович (1889-1941). Когда Валя появилась на свет в 1927 году в семье уже было 4 девочки: Лидия, Мария, Анна, Нина, а в 1933 году случилась радость, в их семье появились два мальчика (двойняшки). Но спустя девять месяцев один из мальчиков умирает. (Причина смерти неизвестна). Вот так дружная семья и жила, помогали друг другу. Мама работала по хозяйству, отец, как и все в то время мужчины в колхозе. Старшие девочки помогали маме, но несмотря на трудности учились в школе. Когда началась Великая Отечественная война Вале было четырнадцать лет, и она сразу решила, что будет помогать нашей Родине. Работала она в лесу и у каждого были свои обязанности. Валентине досталась очень тяжелая она обрубала сучки с утра до вечера, работа была нелегкая, добирались до леса на лошадях (часто эти моменты вспоминала и рассказывала нам, как они в любую непогоду ехали в лес, а потом сплавляли его по озеру) мужчины были на войне, да и отца забрали на фронт, вскоре он был ранен и погиб. Мать умерла в 1976 году (свидетельство о смерти прилагается). Познакомилась Валентина с молодым парнем, который уже воевал, его призвали в начале 1945 года, когда ему исполнилось почти 17 лет. Служил на Украине защищал страну от фашисткой Германии, там был сильно ранен, долго лежал в госпитале, а звали его Павел Александрович Александров (1927-2008г.). Вскоре у них была свадьба, но это конечно после того, как все узнали, что война закончилась. Родились в их семье два прекрасных парня: Евгений и Павел. Павел Александрович является участником войны, а его жена Валентина Ивановна тружеником тыла. Они награждены грамотами и медалями в ВОВ. Записано со слов Александровой Ольги Федоровны (сноха Валентины Ивановны) Павловской Софьи Владимировны (племянницы Валентины Ивановны)Записала Александрова Юлия Сергеевна (воспитатель детского сада №8 города Галича Костромской области) Фото 1 - Александрова Валентина Ивановна 1980 год Фото 2 – Свидетельство о смерти Травиной Апполинарии Абрамовны Фото 3 и 4 – Юбилейные медали к 50-летию и 60-летию победы в Великой Отечественной Войне

Фото 1

|

Фото 2

|

Фото 3

Фото 4

|

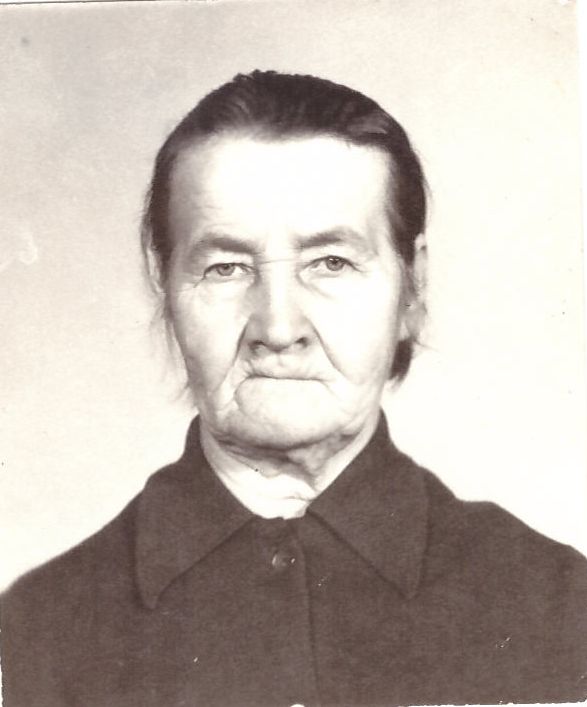

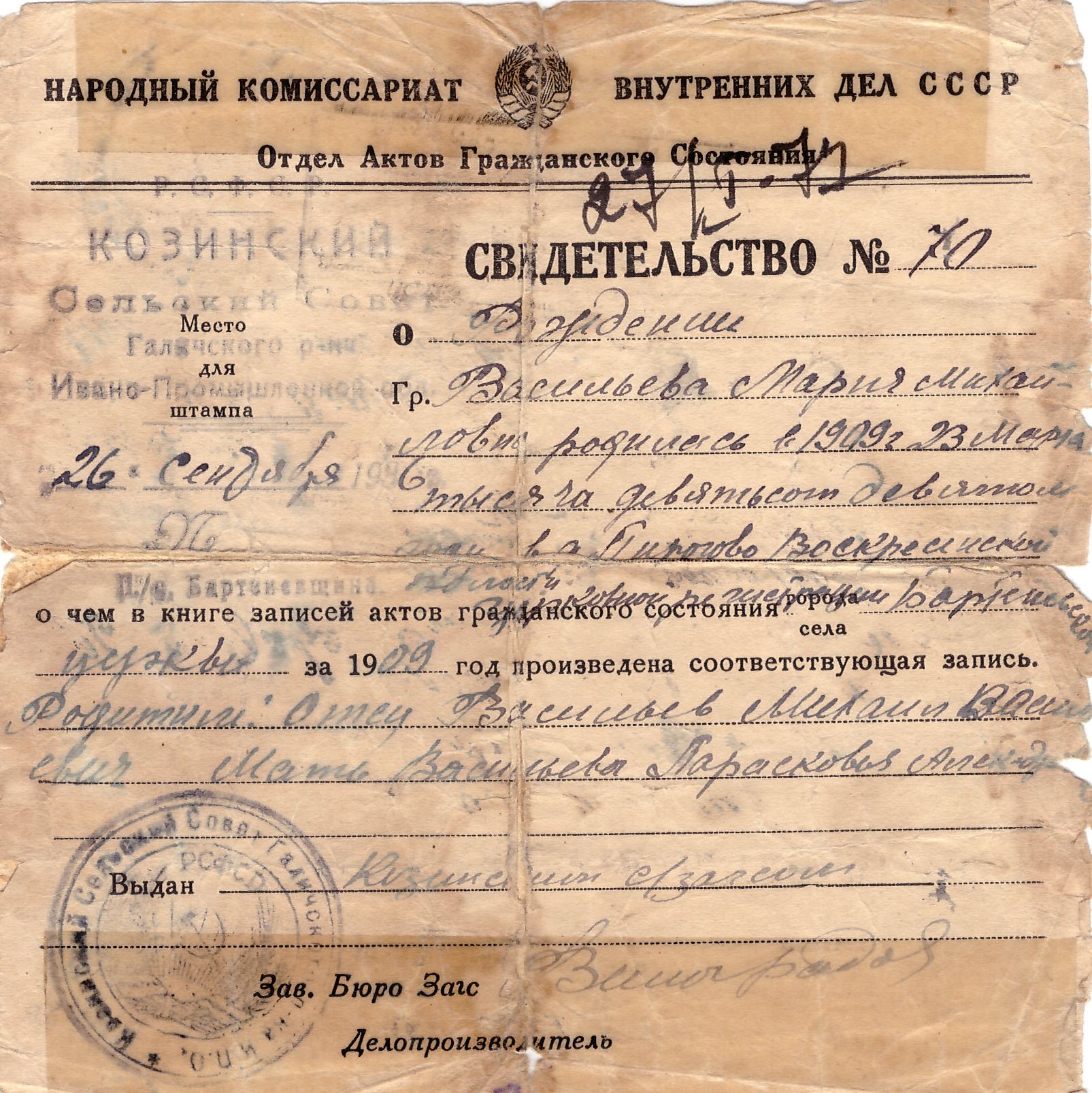

| Жукова Мария Михайловна Жукова Мария Михайловна (в девичестве Васильева) родилась 23 марта 1909 года в деревне Пирогово, о чём в книге церковной регистрации Бартеньевской церкви за 1909 год произведена соответствующая запись. Родители: отец Васильев Михаил Васильевич, мать Васильева Парасковья Александровна. В семье кроме Марии было ещё пятеро детей: Анастасия, Екатерина, Александр, Павел, имя последнего брата не забылось (он в молодости уехал в Грузию и с тех пор про него ничего не известно). В Бартеньевщине была школа, там дети и учились. В более старшем возрасте Мария переехала в деревню Шильяково ухаживать за старшей сестрой Анастасией (та болела малокровием). Там и познакомилась с Жуковым Александром (военным в отставке). Известие о начале Великой Отечественной войны, как и многие другие односельчане, восприняла с ужасом. Несмотря на страх и отчаяние все продолжали работать и приближать победу. Вспоминать о военных годах Мария Михайловна не любила, была немногословной, но помню, что она копала окопы под Ленинградом и рубила лес в деревне Рылеево. В то время было очень много эвакуированных. В деревне Шильяково тоже были беженцы из блокадного Ленинграда, помогали им всей деревней. Вместе работали, поддерживали друг друга и надеялись на скорую победу. За годы войны очень сдружились с ленинградцами, и в послевоенные годы, вплоть до 60-х годов продолжали переписываться и посылать им подарки (в основном ягоды и грибы), очень радовались, когда в гости приезжали «питерщики». В 1944 году в деревню после множественных ранений был комиссован Жуков Александр Александрович. С ним и связала Мария Михайловна свою жизнь. В браке родились два сына: Анатолий 1945 г.р. и Николай 1950 г.р.. После Войны Мария работала дояркой на Шильяковской ферме (там насчитывалось около 100 голов крупного рогатого скота). Муж работал в колхозе. Без дела не сидели, дома тоже было хозяйство: корова, овцы, куры, огород. Жили не богато, но и не бедствовали, «жили трудом», летом был подспорьем лес, собирали ягоды и грибы. Гордиться было не принято, но помню, что у матери была медаль с изображением И.В.Станлина «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». До глубокой старости надеялась только на себя и продолжала держать козу, выращивать урожай в огородце. После смерти мужа Мария Михайловна переехала жить в Галич, поближе к сыновьям. «Матушка была набожной, в доме висели иконы, всегда была зажжена лампадка. Любила жарить картошку с луком на постном масле, печь блины, пить чай из блюдечка. На столе всегда стояли конфеты «голышки» (карамель без фантиков)». Да, было много лишений и тяжестей во время войны! Но были и радость Великой Победы, и восход над рекой, и рождение детей, и веселый смех внуков! Записано со слов младшего сына Николая Александровича Жукова. Фото 1 – Жукова М.М. 1969 год Фото 2 – Мария Михайловна 2 слева Фото 3 – Свидетельство о рождении Марии Михайловны Фото 4 – Слева младший сын Николай, супруг, Мария Михайловна, старший сын Анатолий и родственники.

Фото 1

|

Фото 2

Фото 4

|

Фото 3

|

| Сотникова (Краснухина) Людмила Дмитриевна. Людмила Дмитриевна родилась 25 июня 1919 г. в Нейском районе село Кужбал. Семья у них была большая, Людмила Дмитриевна была старшим ребёнком, жили очень скромно. Она закончила церковно- приходскую школу, училась очень хорошо. Потом работала в колхозе, помогала на ферме, ухаживала за коровами. Нужно было помогать родителям. В 1939 году она вышла замуж. Когда началась война ей цыганка нагадала, что у неё погибнет муж на войне и это оказалось правда. Брак длился не долго в первый год войны муж погибает. С тех пор Людмила Дмитриевна очень боялась цыган. В 1941 году она отправляется на фронт. Её направляют в Нижегородскую область город Горький. Там они рыли окопы, было очень тяжело, на ногах были резиновые сапоги, ноги были в мозолях и сильно болели. Кушать было нечего. Там она пробыла почти всё время до окончания войны. Людмила Дмитриевна не любила рассказывать про войну, это были очень тяжелые времена. Девятое мая был самый любимый праздник, в этот день она ходила на парад и на её глазах наворачивались слезы. После войны она оказывается в Галиче, там она познакомилась с Сотниковым Николаем Александровичем и выходит за него замуж. У них рождаются двое детей Сотников Александр Николаевич и Сотникова Наталья Николаевна. Всю оставшуюся жизнь она работает бухгалтером РОВД города Галич, в звании младший лейтенант. У неё имеется много наград и медалей, в том числе награда "труженица тыла". Людмила Дмитриевна умерла 19 мая 1981 года. Рассказ написан внучкой Заботкиной Анной Анатольевной со слов Сизовой (Сотниковой) Натальи Николаевны.

|

| Смирнова Евстолия Михайловна (фамилия не менялась) 30.01.1931 г. Смирнова Евстолия Михайловна родилась и выросла в Костромской области Галичского района в деревне Лещихино на р. Шача, в многодетной семье Михаила Никоноровича и Дарьи Сергеевны. Их было пятеро детей: два брата и три сестры. Когда началась Великая Отечественная война, Евстолия Михайловна закончила 4 класса начальной школы и ей было девять лет. Отец на войну не пошел, так как был инвалидом детства. Ушел на войну старший брат, которому на тот момент было 18 лет. С войны он так и не вернулся, провал без вести. Было очень голодно и тяжело. Кушали они мякину (отходы от льна), приходилось собирать песты, кашник и крапиву. Все это они сушили, толкли смешивали с мукой и пекли лепешки. Но в такое тяжелое время помогло, то что в деревне все друг другу помогали. Пришлось нелегко, продолжить учиться дальше Евстолии не удалось, так как они помогали родителям пахать поля. Со своим братом и сестрами работали на лесозаготовках. Старшие дети рубили лес, а младшие носили сучки. В полях серпом жали зерновые (рожь, ячмени, овес). Приходилось руками теребить лён. Евстолия Михайловна вспоминала, что условия работы были очень тяжелыми, так как детям приходилось выполнять работу взрослых. Самым ярким запоминающимся событием Евстолии стала новость о Победе, о ней они узнали через радио, которое было только леспромхозе. Все обнимались, плакали от счастья от услышанной новости. После войны годы были тоже не простыми. Но несмотря на это умели и повеселиться: вечерами после работы ходили на беседу. Там занимались рукоделием: вязали, вышивали, пели песни и плясали под гармошку. Там то она и встретила своего мужа Смирнова Николая Васильевича. Начали вместе работать в колхозе, вместо денег они получали «палочки». В 1955 году они переезжают в город Галич. Жили на съёмной квартире. Евстолия Михайловна устраивается на работу в Галичский Райпищекомбинат рабочей. У них родилось двое детей (девочка и мальчик ). За свой труд награждена медалями: - В 1975 году награждена знаком «Победитель социалистического соревнования»; - В 1985 году награждена медалью ветерана труда; - В 1994 году награждена медалью за доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Умерла Евстолия Михайловна в возрасте 86 лет 4 февраля 2017 года. Записано: Смирновой Людмилой Павлиновной (снохой Смирновой Е.М.) по воспоминаниям и рассказам Евстолии Михайловны. На фото 1 – Смирнова Евстолия Михайловна, 1970 год На фото 2 - Евстолия Михайловна и её супруг Николай Васильевич, 1954 год На фото 3 - Евстолия Михайловна с внучками Настя и Юля, 1990 год.

| Храпова (Киселёва) Александра Павловна (23.03.1922 - 19.07.2014)

Моя бабушка Александра Павловна родилась в деревне Толтуново Галичского района Костромской области.Она выросла в семье, где родители были примером для неё. Её отец, Павел Александрович, был техником-строителем. Он с большой ответственностью относился к своей работе. Павел Александрович всегда был вдумчивым и терпеливым человеком, который ценил качество и точность во всем, что делал и прикладывал много усилий для обеспечения хорошей жизни своей семье. Мать, Наталья Васильевна, была замечательной домохозяйкой. Она всегда была заботливой и занималась созданием комфортной обстановки в доме. Наталья Васильевна любила готовить и уделяла много времени приготовлению вкусной и полезной пищи для своих детей и мужа, а также занималась домашним хозяйством, поддерживала и украшала дом своей заботливой рукой.

В семье было ещё трое детей - три сестры и один брат. Родители учили детей трудолюбию, ответственности и заботе о других. Бабушка всегда с благодарностью вспоминала своих родителей, о том, какими невероятными людьми они были и как крепко держались вместе, помогая друг другу и своим детям. Времена меняются, и порой приходится принимать трудные решения для обеспечения своей семьи. Именно так случилось с отцом маленькой Шуры, Павлом Александровичем, опытным техническим строителем из глубинки. В связи с недостатком местных специалистов, его отправили на работу в Петрозаводск, и семья испытала на себе весь груз этой разлуки. Когда Павел Александрович узнал о возможности работы в Петрозаводске, он подумал, что это шанс значительно улучшить жизнь своей семьи. Семья тоже понимала важность этой возможности. Не смотря на трудности оставить свою родную землю, они приняли решение отправиться в Петрозаводск вместе с отцом.

Прибыв в Петрозаводск, семье пришлось привыкнуть к новым условиям жизни и окружению. Они арендовали небольшую квартиру, которую стали называть своим домом, и постепенно осваивались в новой среде. Дети пошли в новую школу, а жена продолжала следить за хозяйством. Моя бабушка Александра Павловна была мечтательной, но целеустремленной натурой, всегда стремившейся к знаниям и новым горизонтам. Поэтому, она решила поступить в Петрозаводское педагогическое училище. Учебные годы, проведенные в училище, были наполнены знаниями, дружескими связями и радостью. Александра с удовольствием училась, общалась и строила планы на будущее. Но однажды, в ее жизни наступили неожиданные перемены. В те времена педагогическая сфера нуждалась в кадрах, особенно в школах, которых было недостаточно для всех учеников. Вопреки своим сомнениям и страхам, Александра Павловна после окончания третьего курса педагогического училища приняла решение перевестись на заочное обучение и отправиться работать в одну из школ города.

Но судьба сложилась иначе, неожиданно началась война. Необходимо было эвакуировать всех из города, чтобы спастись от оккупации и разрушений. Молодой педагог, Александра Павловна, решила отправиться в свою родную деревню, которая находилась далеко от военных действий.

Друзья и знакомые собрали для нее кое-какие вещи и продукты для дороги. Поезд, на котором она планировала покинуть город, был единственным способом доставки из эвакуации. Но немцы постоянно обстреливали и бомбили его, вызывая страх и ужас у каждого пассажира.

Чтобы избежать выстрелов и опасностей, передвигаться на поезде приходилось только ночью. Это было время, когда враг снижал боеготовность

Бабушка рассказывала , что вся эта ситуация вызывала большой страх и тревогу. Но глубоко в душе она сохраняла веру и надежду на то, что все войдет в норму и ужасающая война оставит ее родную землю в покое. Каждая минута пути была наполнена тревогой и опасностью, но Александра смотрела в глаза страху и вопреки всему не позволяла ему взять верх над ней.

Наконец она благополучно добралась до своей родной деревни.

После переезда она начала работать учителем начальных классов в местной школе. Молодых учителей тогда отправляли помогать фронту и рыть окопы для солдат. Моя бабушка тоже принимала участие в этом нелегком деле Было очень тяжело, но она как и все тогда прилагала максимум усилий, чтобы помочь своим соотечественникам и неустанно трудилась. За свой доблестный труд молодой педагог получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Она заочно поступила в Галичское педагогическое училище и успешно закончила свое педагогическое образование. Несмотря на все испытания, она продолжала работать учителем. После окончания войны она вышла замуж за Михаила Храпова, который принимал участие в японской войне. Вместе они переехали жить в село Николо-Березовец Галичского района Костромской области. Вместе с мужем Храповым Михаилом Михайловичем( моим дедушкой) они вырастили и воспитали пятеро детей. У них была большая, дружная семья.

Бабушка продолжала работать учителем в Березовской школе. Она была настоящей труженицей - всегда старалась быть лучшей в своей профессии и посвящала много времени и энергии воспитанию и обучению своих учеников. В школе она не только обучала детей математике, русскому языку и другим предметам, но и старалась развить в них такие качества, как ответственность, трудолюбие и уважение к другим.

По воспоминаниям ее учеников моя бабушка была очень добрая и заботливая учительница. Она всегда находила время, чтобы выслушать каждого ребенка, помочь им преодолеть трудности и поощрять их достижения. Ее ученики знали, что могут положиться на нее и получить поддержку, когда им это нужно.

Помимо своего основного занятия, она также проявляла активность во внеклассной работе: организовывала кружки и секции, участвовала в организации различных мероприятий в школе, таких как выпускные вечера или школьные праздники. Александра Павловна всегда стремилась сделать школьную жизнь яркой и запоминающейся для своих учеников.

Хотя работа учительницы была трудной, бабушка никогда не жаловалась. Она видела, как ее работа приносит плоды - улыбки и успехи детей, их восхищение новыми знаниями и гордость за свои достижения. Для неё это было самое важное, и она продолжала работать с таким же энтузиазмом и любовью к своей профессии.

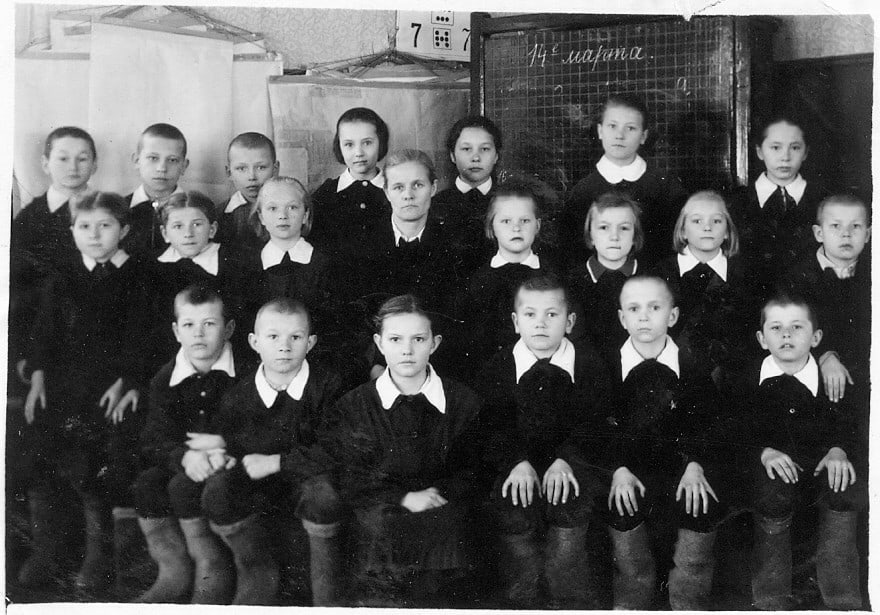

Она неустанно трудилась в школе до пенсии и получила заслуженное звание ветерана педагогического труда. Награды: 1. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Источник информации: записано из воспоминаний самой Александры Павловны и из воспоминаний её дочери - Ольневой Валентины Михайловны внучкой Румянцевой(Храповой) Мариной Николаевной, г. Галич Костромская область. На фотографии Храпова Александра Павловна со своими учениками

|

| Смирнова (Соколова) Ольга Александровна (02.06.1923г. – 26.03.2001г.) Смирнова Ольга Александровна родилась 02 июня 1923 года в деревне Подольское Ореховского района Костромской области. Она выросла в многодетной семье, где было шестеро детей: три сына и три дочери. Семья была большая, дружная. Родители с утра до вечера трудились в колхозе, дети оставались управляться по хозяйству. Росла и училась она в этой же деревне до 7 класса. Получила профессию техник – торфяник . Когда началась Великая Отечественная война Ольге Александровне было уже 18 лет. Осенью 1941 года, когда прорыв фронта немцами привёл к возможности оккупации Ярославской области, правительством была поставлена задача строительства оборонительных сооружений на берегах Волги от Рыбинска Ярославской области до Горького. Была введена «всеобщая трудовая повинность: на работы привлекались мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, женщины – от 18 до 50 лет. Неявка на работы приравнивалась к саботажу. Много тогда отправили жителей деревни на копку рвов в Ярославской области, в том числе и Ольгу Александровну. Работали в основном женщины, а также и дети постарше. Работавшие на окопах были размещены по различным ближайшим деревням. У всех была дневная норма, которую необходимо было выполнить. Зима 1941 года пришла рано, уже в ноябре были сильные морозы. Земля замерзала, как камень, что могли раскалывали своими силами, но морозы крепчали и землю стали взрывать, а только потом уже рыть дальше окоп. Также отогревали землю кострами, заодно и сами обогревались возле них. В этих же кострах варили кашу (на подобии полевой кухни). Еды не хватало, что местные жители дадут тем и питались. Было очень тяжело, но она, как и все тогда прилагала максимум усилий, чтобы помочь своим соотечественникам и неустанно трудилась. За свой доблестный труд получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В 1942 году Ольга Александровна вернулась в родную деревню Подольское, а в 1943году ее направляют в порядке мобилизации работать на Галичский Кожзавод «Революция» в качестве рабочей. Там же она и остается работать до ухода на пенсию. Своего первого супруга Стаканова Александра Васильевича 1921г.р. она встретила 1954 году, а июле 1956 года у них рождается сын Владимир. Но семейное счастье длилось не долго, в январе 1961 года Александр Васильевич умирает от туберкулеза. И остается она одна со своим пятилетним сыном. Продолжает работать на кожзаводе, но уже лаборантом химводоочистки. В 1970 году Ольга Александровна выходит второй раз замуж, но брак долго не просуществовал, развелись. Умерла Ольга Александровна 26 марта 2001 году от тяжелой болезни. Награждена юбилейной медалью: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945ггг.» Написано со слов снохи Стакановой Маруси Иосифоны внучкой Стакановой Ольгой Владимировной. На фото 1 – Ольга Александровна со своим супругом Стакановым Александров Васильевичем, 1954 год На фото 2 – Смирнова Ольга Александровна, год неизвестен. Фото 3 – трудовой коллектив Галичского Кожзавода «Революция», 1977 год - Ольга Александровна 3 во втором ряду сверху.

| Шашкина (Виноградова) Мария Ивановна Мария Ивановна родилась 19 февраля 1927 году в деревне Рогачи Ярославской губернии. Маму звали Виноградова (Соболева) Анна Павловна, а папу Виноградов Иван Иванович. Мария родилась в многодетной семье. В их семье было 6 детей. Мамам работала в колхозе полеводческой бригаде, а папа – столяром (ездил на заработки). Все дети учились в Рогачевской средней школе. Мария училась до 7 класса. Их семья имела крепкое хозяйство: коровы, куры. Все дети помогали родителям по хозяйству, все дружно косили траву и метали стога. Когда началась Великая Отечественная война Марии было 14 лет, но она наравне со взрослыми помогала в колхозе, когда подросла её послали на лесозаготовки. Работали без выходных, но Мария Ивановна находила времечко для своего любимого дела - вязание крючком. Она вязала коврики, теплые носки и варежки и другие теплые вещи. После войны немного поработала в Кабановском медицинском пункте, мечтал быть медиком. Но жизнь повернулась иначе. Уехала в Галич и начала учиться в школе механизации. По окончанию вернулась в свою деревню, где назначили бригадиром. Однажды в деревню приехал уполномоченный с проверкой, фронтовик, орденоносец – Шашакин Николай Иванович. Николай Иванович участник Великой Отечественной войны дошел до Польши г.Гданьск, а в 1944 году был ранен в обе ноги, после чего отправили в Алмату в госпиталь. Победу он встретил в госпитале, но после долгой реабилитации, пришел он героем. Вот так они и встретили друг друга, поженились и родили трех красавиц – дочерей. Вскоре они переехали в Галич село Михайловское. Мария Ивановна немного поработала на ферме, а потом устроилась в интернат техслужащей. Там и закончила свою трудовую деятельность. Умерла Мария Ивановна 26.08.1994 года от тяжелой болезни. Написано Царевой В.А. – воспитатель МДОУ детский сад № 8 со слов средней дочери Дмитриевой Галины Николаевны На фото Шашкина Мария Ивановна, 1983 год.

|

| |

|