Авторская страница Любови Евгеньевны Сычевой, главного библиотекаря. При использовании материалов ссылка обязательна

Александр

Николаевич Островский

2023 год. Апрель. В России – год А.Н. Островского. Год театральных премьер, новых прочтений «Леса» и «Снегурочки», «Грозы и Бесприданницы»… Бродишь по центру нашего города как по сцене среди декораций. Читаешь афиши, плакаты. И вот на одном: «Кострома – малая родина Островского». Постойте! Малая родина – это место, где человек родился. Но ведь Островский – москвич! Он и в историю литературы вошёл как «Колумб Замоскворечья». Как же так? 2023 год. Апрель. В России – год А.Н. Островского. Год театральных премьер, новых прочтений «Леса» и «Снегурочки», «Грозы и Бесприданницы»… Бродишь по центру нашего города как по сцене среди декораций. Читаешь афиши, плакаты. И вот на одном: «Кострома – малая родина Островского». Постойте! Малая родина – это место, где человек родился. Но ведь Островский – москвич! Он и в историю литературы вошёл как «Колумб Замоскворечья». Как же так? Нахожу книги о жизни Островского. Да, родился он в Москве. Но вот странность: во всех биографических книгах о детстве драматурга почти ничего нет. Автор одной из них Владимир Лакшин написал: «Островского-драматурга так часто бранили в современной печати 70-80 годов, что современники с опозданием догадались, что он - классик… Физиономия Островского плохо уловима из мемуаров, черты его расплываются». Такое впечатление, что Островский прямо родился немолодым полноватым и лысоватым господином в бухарском халате. И жизнь этого господина была на редкость ровной: не воевал, не дрался на дуэли, не заточался в острог, не отбывал ссылку. Но ведь был же он молодым! Кто-то даже вспомнил, что он был стройным белокурым юношей, хорошо пел. А что было до этого? А до этого в 1823 году у Николая Фёдоровича Островского, воспитанника духовной академии, пробившегося в чиновники, и его жены, Любови Ивановны, умерло уже двое детей. Молодая женщина ждала третьего ребёнка и очень волновалась. Она написала своему брату-священнику, отцу Михаилу, что у неё дети не живут, он отвечал ей, чтобы она, если родится третий сын, назвала его Александром и что Александр должен жить. Прав оказался отец Михаил. Мальчик, получивший при крещении имя Александр, что значит «защитник жизни», оказался крепче своих братьев. Он не только выжил, но и прославился как писатель. И не мудрено, ведь имя Александр в истории русской литературы весьма примечательное: Александр Пушкин, Грибоедов, Герцен и так далее. Островский никогда не вспоминал детство. Ни в одной из его пьес нет персонажей-детей. Что мы знаем? Только то, что прошло его детство в пёстром, цветном, диком, причудливом Замоскворечье. Одни названия замоскворецких улиц и переулков чего стоят: Болото, Якиманка, Большая Полянка, Ордынка, Болванка. Так получилось, что этот район Москвы был удалён от старой, коренной Москвы, никакие перемены десятилетиями не касались этого места, и постепенно Замоскворечье сделалось особым миром со своей особой жизнью. Эта особая жизнь с её нравами, чудачествами и предрассудками окружала маленького Сашу с рождения. Впечатления детства сделают Островского бытописателем Замоскворечья, Колумбом этого места. Но это будет потом. А детство-то что? НИЧЕГО. Почему? Да, конечно, детство Островского скорее всего не было безмятежно-счастливым. Отец его целиком был занят своей карьерой и денежными делами. И очень успешно! Николай Фёдорович копил деньги, пускал их в дело, построил дом, продал его, купил два и т.п. А мать едва успевала оправиться от рождения одного ребёнка, как появлялся на свет следующий: после Саши у неё родились шесть девочек и два мальчика. Выжили трое. Среди них - Наташа, на два года младше, ставшая любимой сестрой. Понятно, что родительской ласки Саша видел немного. Из всего, что случилось с ним в те годы, он вспоминает лишь то, что пристрастился в детстве к рукоделию. Товарищей-мальчишек было у него мало, время он проводил с Наташей и её подружками, вот и выучился кроить и шить. Случайные учителя, как было принято, выучили его началам грамоты. Оставаясь один, Саша сызмала брался за книжку. Няньки и мамки смотрели на это косо: в Замоскворечье боялись зачитаться. Но отцу это нравилось. Этим уклад жизни в семье Островских отличался от прочих замоскворецких поселенцев: Николай Фёдорович Островский любил книги, начал их собирать, как только позволили средства. К двенадцати годам Саша Островский «по-российски читать и писать умел и первые четыре правила арифметики знал» и оказался достойным поступить в третий класс Московской губернской гимназии. К этому времени обстановка в доме Островских изменилась. Когда Саше было 9 лет, умерла его мать, Любовь Ивановна, вскоре Николай Фёдорович женился на Эмили Андреевне фон Тесин, принадлежавшей к оскудевшему дворянскому роду. Молодая мачеха вряд ли оказала на Сашу заметное влияние. Однако по тяге своей к дворянскому обиходу Эмилия Андреевна приглашала к детям домашних учителей – учить языкам и музыке. В языках Саша не преуспел - не дружил с ними ещё в гимназии, а вот с учителем музыки занимался охотно, он научился читать ноты, подбирал на фортепиано и записывал мелодии. Словом, детство как детство, не слишком золотое, но и не беспросветно-несчастливое. Что же заставило Сашу о детстве затем и не вспоминать? Может быть то, что по натуре Саша Островский был человеком слишком самобытным. Там, где все выбирали из двух предложенных решений, он предлагал своё – беззаконное и неоспоримое своей очевидностью. Так, видимо, было в детстве, так было и затем, в драматургии. Косный замоскворецкий быт, семейный уклад, гимназическая муштра, - всё это было слишком тесным для него. Вырвался из этой среды человек - и забыл. Вырваться, правда, удалось не сразу. После гимназии Саша, ощутивший уже жажду сочинительства, собирался на историко-филологический факультет Московского университета, но под давлением отца поступил на юридический. Он покинул его через два года, чтобы стать первым русским драматургом поистине мирового масштаба. А что же малая родина? Всё дело в том, что Островские родом из костромской земли. В селе Остров Нерехтского района, по преданию, жили его предки. (По другой версии Островские – выходцы из Солигалича). Драматург всегда был большим патриотом Костромы. Его тянуло на землю отцов, и не зря, когда Николай Фёдорович Островский приобрёл Костромское имение Щелыково, сын полюбил ездить туда на лето, а после смерти отца выкупил имение у мачехи, сделал его своим постоянным летним домом и стал не по семейному преданию только, но и по роду жизни костромичом.

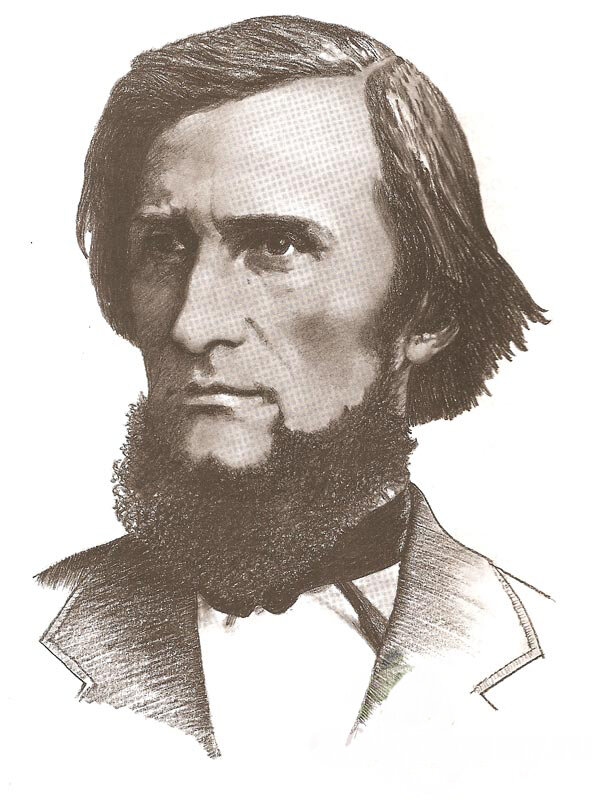

Константин Дмитриевич Ушинский

К двухсотлетию Константина Дмитриевича Ушинского в Интернете появилось множество материалов о нём, но если сделать запрос в поисковике о его детстве, получим растиражированный ответ: учился в Новгород-Северской гимназии, был примерным учеником.И сразу становится очень скучно. А напрасно. Детство Кости Ушинского было удивительно счастливым. В имении отца, небогатого украинского помещика, жилось мальчику вольготно. Ни нудных поучений, ни напрасных взысканий, ни, тем более, телесных наказаний он не знал. Обстановка в семье была настолько доброжелательной, что Ушинский до конца жизни сохранил идиллическое представление о семье, о родителях, о матери, как главной воспитательнице и первой учительнице ребёнка.Примером для него была матушка, Любовь Степановна. Она, видимо, обладала незаурядным педагогическим даром, потому что после домашней подготовки мальчик был принят сразу в третий класс гимназии.Имение Ушинских примыкало к городской черте, отделённой от него глубоким оврагом. Гимназия находилась на другом конце города. До неё было верных восемь вёрст. И вот представляете, маленький мальчик ежедневно это расстояние преодолевал. Он был действительно счастливым ребёнком, потому что утром с удовольствием бежал в гимназию, а вечером с не меньшим удовольствием бежал домой.Косте нравился этот путь. Время, которое мальчик тратил на дорогу, было временем самых разных размышлений. Видимо, бежать и думать было здорово. Однажды за шалости Костю оставили в гимназии на ночь. Под утро он сбежал только для того, чтобы, добежав до дома, вернуться в гимназию к началу уроков.Все мы помним книжки о дореволюционных гимназиях с их строгими ограничениями и запретами для учащихся, жёстким надзором за ними, о записях в журналах-кондуитах («Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля), о казарменной дисциплине в интернатах («Кадеты» Александра Куприна). Ничего такого в Новгород-Северской гимназии не было. Детей привозили со всех концов Новогород-Северского уезда Черниговской губернии. Гимназисты, а их было около четырёхсот человек, жили, где хотели, в свободное время были предоставлены сами себе, однако, по словам самого Ушинского, приволье и свобода Новгод-Северской гимназии была скорее благом, чем недостатком.Он не помнил, чтобы школьники совершали чем-либо позорное, бесчестное или преступное за время его учёбы в гимназии. Это объяснялось, с одной стороны, традициями в самой среде учащихся, с другой стороны, детей контролировали сами горожане, те, в семьях которых жили школьники. И они были неплохими «дозорцами» за их нравственностью. Пренебрегая шалостями, они умели сдержать мальчишек, если шалости грозили принять дурной оборот.Так что вольница Новгород-Северска способствовала исправлению нравов в гораздо большей степени, чем казённые заведения того времени, где, как говорил Ушинский, «пороки [среди детей] принимают характер повальных болезней, тщательно скрываемых, но не исправляемых начальством».Надо сказать, что в гимназию принимали детей в возрасте 11 лет, а в третьем классе учились мальчики лет тринадцати, а если учесть, что второгодников было не мало, то среди них попадались и пятнадцатилетние здоровенные хлопцы. Понятное дело, без шалостей не обходилось. Рядом с гимназией был монастырский сад. Частенько он опустошался гимназистами. Каждое поколение школяров считало своим долгом совершить этот подвиг - похитить яблоки из запретного сада. Как Геракл, который тоже яблоки воровал. Костя в своём третьем классе был самым маленьким, то есть мог пролезть в любую щель монастырского забора, а значит, и до яблок добрался первым.Или весеннее катание по знаменитой на весь Новгород-Северский луже, такой же, какую когда-то описал Гоголь в повести «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Лужа тоже разливалась у монастырской ограды. Это было очень удобно. Из досок этой ограды, длинных и ровных, получались замечательные плоты, которые легко выдерживали вес мальчишек. А Костя опять же был самым маленьким, значит лёгким. Кому как не Косте, самому маленькому и лёгкому, доверялось первым ступить на палубу такого наспех связанного «судна»! Ох, и сердились же монахи, бегая вокруг водоёма за отважными мореплавателями! Да разве их поймаешь! Скорей всего, это был такой местный ритуал: поколение за поколением школяров школьничает, насельники монастыря сердятся и ловят мальчишек, но никогда серьёзно не наказывают. Директором этой удивительной гимназии в то время был Илья Фёдорович Тимковский. Педагог по призванию, в прошлом довольно известный учёный, он прививал гимназистам уважение и любовь к науке, и был в гимназии первым лицом не только потому, что был директором, а по нравственному влиянию на учащихся.В первой половине XIX века системы образования в нашем понимании в России ещё не сложилось. Гимназия не могла дать солидных знаний, но нравственное воздействием на учащихся приводило к тому, что в них пробуждалась сознательная потребность в самообучении, стремление к учению. И то, что они узнавали из разных областей науки, усваивалось ими не только разумом, но и сердцем. Именно это стало в дальнейшем основным педагогически принципом Ушинского.Костя Ушинский не отличался особенным прилежанием, поэтому и блестящих успехов не было, однако и того, что он знал, позволяло ему переходить из класса в класс.Всё свободное время он посвящал чтению и прогулкам. Читал он всё без разбору. Приключения, исторические повести, описание путешествий.… Ах, как славно было сидеть на высоком берегу Десны и мечтать. Однако это не были пустые грёзы, которые тот же Гоголь называл бы маниловщиной. Это была глубокая работа над собой, гимнастика ума, выработка мировоззрения. И никто в эту работу грубо и бестактно не вмешивался.Однако когда пришло время выпускных испытаний, наш герой экзамен не выдержал и аттестата не получил. Это был первый ощутимый жизненный щелчок для юного Ушинского. Однако это не отбило у него желание учиться дальше, ведь это желание, а также вера в себя были в нём уже воспитаны гимназией. К счастью, аттестат об окончании гимназии в ту пору для поступления в университет не требовался. Ушинский с жаром принялся навёрстывать упущенное, и экзамены в Московский университет выдержал успешно, став студентом юридического университета одновременно со своими ровесниками, ведь он поступил, как мы помним, сразу в третий класс гимназии.Вот такое детство было у человека, который заложил основы научной педагогики. Счастливое, вольное и совершенно не скучное. Именно отсюда, думается, берёт своё начало убеждённость Ушинского, что педагогика должна быть человечна и человеческой, что это не свод правил, не наука, а скорее искусство, что учить и воспитывать следует не столько через ум, сколько через сердце.

| __________________________________________________________________

В данном архиве содержатся очерки с 2009 года до нашего времени, посвященные юбилеям самых интересных личностей, связанных с миром литературы.

|