В плане немецко-фашистского командования захват Москвы и Центрального промышленного района являлся главной политической и стратегической целью войны против СССР. Летом 1941 Красная Армия в ожесточённых боях в ходе Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября) сорвала попытку немецко-фашистских войск прорваться к Москве и вынудила их перейти к обороне. Однако противник по-прежнему имел превосходство в силах и средствах и сохранял стратегическую инициативу. Гитлеровское командование разработало план операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». Наступление возлагалось на группу армий «Центр» (командир генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок). К концу сентября в группу армий «Центр» входило 74,5 дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. Действия сухопутных войск должна была поддерживать авиация 2-го воздушного флота. Всего группа армий «Центр» имела около 1800 тысяч человек, 14 тысяч орудий и миномётов, 1700 танков, около 1390 самолётов.

Против немецко-фашистских войск группы армий «Центр» оборонялись войска Западного (командир генерал-полковник И. С. Конев), Резервного (командир Маршал Советского Союза С. М. Будённый) и Брянского (командир генерал-полковник А. И. Ерёменко) фронтов. Главное московское направление в полосе свыше 300 км (от Осташкова до Ельни) оборонял Западный фронт (22-я, 29-я, 30-я, 19-я, 16-я и 20-я армии). Резервный фронт занимал оборону двумя армиями (24-й и 43-й) южнее Западного фронта, а остальные его армии (31-я, 32-я, 33-я, 49-я) находились во 2-м эшелоне. Брянский фронт (50-я, 3-я и 13-я армии) прикрывал брянско-калужское и севско-орловско-тульское направления. Всего в трёх фронтах насчитывалось 1250 тысяч человек, 7600 орудий и миномётов, 990 танков, 677 самолётов. Многие советские дивизии и части имели некомплект, личный состав, прибывавший на пополнение, не имел боевого опыта. На вооружении танковых частей находились главным образом лёгкие танки, авиация имела лишь 20% самолётов новых типов. По решению ГКО и ЦК ВКП(б) с июля 1941 войска резервных формирований, дивизии Московского народного ополчения, трудящиеся Москвы, Московской и соседних с ней областей готовили оборонительные рубежи на дальних подступах к Москве. Огромную роль в подготовке отпора врагу сыграла Московская партийная организация, под руководством которой в начале войны в Москве были сформированы 12 дивизий народного ополчения, 25 истребительных батальонов (всего в Москве и области — 87 таких батальонов). Большая работа была проделана по организации противовоздушной обороны Москвы. Все предприятия Москвы стали производить продукцию, необходимую для обороны. Москва поставляла фронту снаряды, самолёты, орудия, миномёты, пулемёты и другое оружие. 30 сентября перешла в наступление 2-я немецкая танковая группа, наносившая удар по войскам левого крыла Брянского фронта. 2 октября начали наступление главные силы группы армий «Центр» из районов Ярцева и Рославля против войск Западного и Резервного фронтов. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник в первый же день прорвал оборону и его подвижные соединения значительно продвинулись в направлениях Вязьмы, Юхнова и Орла. Контрудары слабыми резервами фронтов результатов не дали.

Против немецко-фашистских войск группы армий «Центр» оборонялись войска Западного (командир генерал-полковник И. С. Конев), Резервного (командир Маршал Советского Союза С. М. Будённый) и Брянского (командир генерал-полковник А. И. Ерёменко) фронтов. Главное московское направление в полосе свыше 300 км (от Осташкова до Ельни) оборонял Западный фронт (22-я, 29-я, 30-я, 19-я, 16-я и 20-я армии). Резервный фронт занимал оборону двумя армиями (24-й и 43-й) южнее Западного фронта, а остальные его армии (31-я, 32-я, 33-я, 49-я) находились во 2-м эшелоне. Брянский фронт (50-я, 3-я и 13-я армии) прикрывал брянско-калужское и севско-орловско-тульское направления. Всего в трёх фронтах насчитывалось 1250 тысяч человек, 7600 орудий и миномётов, 990 танков, 677 самолётов. Многие советские дивизии и части имели некомплект, личный состав, прибывавший на пополнение, не имел боевого опыта. На вооружении танковых частей находились главным образом лёгкие танки, авиация имела лишь 20% самолётов новых типов. По решению ГКО и ЦК ВКП(б) с июля 1941 войска резервных формирований, дивизии Московского народного ополчения, трудящиеся Москвы, Московской и соседних с ней областей готовили оборонительные рубежи на дальних подступах к Москве. Огромную роль в подготовке отпора врагу сыграла Московская партийная организация, под руководством которой в начале войны в Москве были сформированы 12 дивизий народного ополчения, 25 истребительных батальонов (всего в Москве и области — 87 таких батальонов). Большая работа была проделана по организации противовоздушной обороны Москвы. Все предприятия Москвы стали производить продукцию, необходимую для обороны. Москва поставляла фронту снаряды, самолёты, орудия, миномёты, пулемёты и другое оружие. 30 сентября перешла в наступление 2-я немецкая танковая группа, наносившая удар по войскам левого крыла Брянского фронта. 2 октября начали наступление главные силы группы армий «Центр» из районов Ярцева и Рославля против войск Западного и Резервного фронтов. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник в первый же день прорвал оборону и его подвижные соединения значительно продвинулись в направлениях Вязьмы, Юхнова и Орла. Контрудары слабыми резервами фронтов результатов не дали.  К исходу 3 октября передовые части 2-й танковой группы ворвались в Орёл. 4 октября враг захватил Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов, 6 октября — Брянск. В районе Вязьмы в окружении оказались соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий. Окружённые войска под руководством генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина в течение недели упорно сопротивлялись, сковав до 28 дивизий противника и нанеся им значительные потери. На фронте создалась крайне тяжёлая обстановка: сплошной линии обороны не было, значительная часть соединений находилась в окружении, командующие фронтами не располагали резервами, стратегических резервов Ставка Верховного Главнокомандования в районе Москвы не имела. К 10 октября немецко-фашистские войска захватили Сычёвку, Гжатск, подошли к Калуге. Им оказывали сопротивление четыре советские армии, в которых насчитывалось лишь около 90 тысяч человек. ЦК партии, ГКО и Ставка (Верховный главнокомандующий И. В. Сталин) приняли меры по усилению Можайской линии обороны, проходившей от Волоколамска до Калуги и ставшей главным рубежом сопротивления. Для пополнения Западного фронта с других фронтов и из Московского военного округа прибыло 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, свыше 40 артиллерийских полков и другие части. Войска Резервного фронта 10 октября были переданы в состав Западного фронта, его командующим назначен генерал армии Г. К. Жуков.

К исходу 3 октября передовые части 2-й танковой группы ворвались в Орёл. 4 октября враг захватил Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов, 6 октября — Брянск. В районе Вязьмы в окружении оказались соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий. Окружённые войска под руководством генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина в течение недели упорно сопротивлялись, сковав до 28 дивизий противника и нанеся им значительные потери. На фронте создалась крайне тяжёлая обстановка: сплошной линии обороны не было, значительная часть соединений находилась в окружении, командующие фронтами не располагали резервами, стратегических резервов Ставка Верховного Главнокомандования в районе Москвы не имела. К 10 октября немецко-фашистские войска захватили Сычёвку, Гжатск, подошли к Калуге. Им оказывали сопротивление четыре советские армии, в которых насчитывалось лишь около 90 тысяч человек. ЦК партии, ГКО и Ставка (Верховный главнокомандующий И. В. Сталин) приняли меры по усилению Можайской линии обороны, проходившей от Волоколамска до Калуги и ставшей главным рубежом сопротивления. Для пополнения Западного фронта с других фронтов и из Московского военного округа прибыло 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, свыше 40 артиллерийских полков и другие части. Войска Резервного фронта 10 октября были переданы в состав Западного фронта, его командующим назначен генерал армии Г. К. Жуков.

Важнейшими направлениями, ведущими к Москве, были: волоколамское, можайское, малоярославецкое и калужское, на которых оборонялись соответственно 16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, 5-я армия генерал-майора Д. Д. Лелюшенко (с 18 октября — генерал-майора артиллерии Л. А. Говорова), 43-я армия генерал-майора С. Д. Акимова (с 29 октября генерал-майора К. Д. Голубева), 49-я армия генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина. Управление 33-й армии (с 25 октября генерал-лейтенант И. Г. Ефремов) объединило войска, действовавшие под Наро-Фоминском.

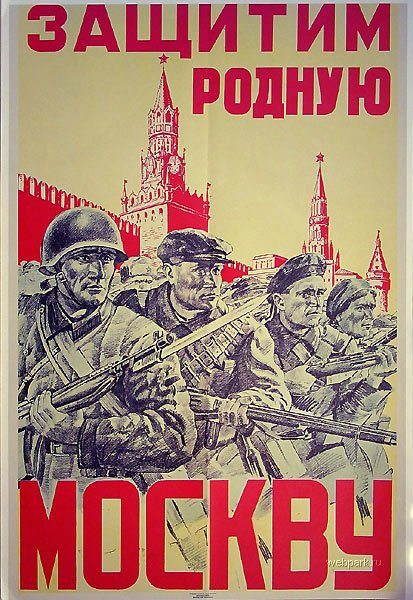

В связи с приближением фронта к Москве 12 октября ГКО принял решение о строительстве непосредственно в районе столицы оборонительных рубежей. Главный рубеж строился в форме полукольца в 15—20 км от Москвы. Городской рубеж проходил по Окружной железной дороге. 17 октября секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков по поручению ЦК партии обратился к москвичам по радио, разъяснил сложность обстановки, призвал каждого быть бойцом армии. Только в октябре Москва дополнительно дала фронту 50 тысяч воинов. По призыву партии около 600 тысяч жителей Москвы и Московской области, главным образом женщин, работали на строительстве оборонительных сооружений. Подступы к Москве были опоясаны рвами, лесными завалами. Рабочие предприятий работали в три смены, обеспечивая выпуск оружия и боеприпасов.  Тысячи рабочих, служащих, деятелей науки, искусства добровольно шли в коммунистические батальоны. Из истребительных батальонов и 25 вновь созданных в октябре добровольческих рот и батальонов в Москве были сформированы три дивизии, четвёртая комплектовалась из призывных контингентов. В середине октября на Можайской линии обороны развернулись кровопролитные бои. В результате ожесточённых боёв к 27 октября враг был остановлен восточнее Волоколамска. Под Волоколамском особенно тяжёлые бои вели бойцы и командиры 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова и курсантского полка военного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием полковника С. И. Младенцева. В упорных боях на Бородинском поле в течение 5 дней атаки немецко-фашистских войск отбивали части 32-й стрелковой дивизии полковника В. И. Полосухина и подразделения 18-й, 19-й и 20-й танковых бригад при поддержке авиационной группы полковника Н. А. Сбытова. Однако 18 октября противнику удалось захватить Можайск. 13 октября пала Калуга. Подступы к Малоярославцу в течение 5 суток стойко защищала группа войск из состава 43-й армии (110-я стрелковая дивизия, 17-я танковая бригада, Подольское пехотное и Подольское пулемётно-артиллерийские училища, 2 батальона запасного полка). 18 октября танкам противника удалось ворваться в город. Только величайшим напряжением сил удалось остановить врага на рубеже рек Протвы и Нары. Войска, прикрывавшие Москву с северо-запада, 17 октября оставили Калинин. В этот же день на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) был образован Калининский фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев), войска которого во второй половине октября вынудили врага перейти к обороне.

Тысячи рабочих, служащих, деятелей науки, искусства добровольно шли в коммунистические батальоны. Из истребительных батальонов и 25 вновь созданных в октябре добровольческих рот и батальонов в Москве были сформированы три дивизии, четвёртая комплектовалась из призывных контингентов. В середине октября на Можайской линии обороны развернулись кровопролитные бои. В результате ожесточённых боёв к 27 октября враг был остановлен восточнее Волоколамска. Под Волоколамском особенно тяжёлые бои вели бойцы и командиры 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова и курсантского полка военного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием полковника С. И. Младенцева. В упорных боях на Бородинском поле в течение 5 дней атаки немецко-фашистских войск отбивали части 32-й стрелковой дивизии полковника В. И. Полосухина и подразделения 18-й, 19-й и 20-й танковых бригад при поддержке авиационной группы полковника Н. А. Сбытова. Однако 18 октября противнику удалось захватить Можайск. 13 октября пала Калуга. Подступы к Малоярославцу в течение 5 суток стойко защищала группа войск из состава 43-й армии (110-я стрелковая дивизия, 17-я танковая бригада, Подольское пехотное и Подольское пулемётно-артиллерийские училища, 2 батальона запасного полка). 18 октября танкам противника удалось ворваться в город. Только величайшим напряжением сил удалось остановить врага на рубеже рек Протвы и Нары. Войска, прикрывавшие Москву с северо-запада, 17 октября оставили Калинин. В этот же день на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) был образован Калининский фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев), войска которого во второй половине октября вынудили врага перейти к обороне.

Несмотря на героическое сопротивление советских войск, стабилизировать оборону на можайском рубеже не удалось, и враг продолжал продвигаться к Москве. Поэтому по решению ГКО из столицы были эвакуированы часть партийных и правительственных учреждений, крупные заводы и фабрики, научные и культурные учреждения. В Москве оставались Политбюро ЦК ВКП(б), Верховный главнокомандующий, ГКО и Ставка Верховного Главнокомандования. В связи с угрожающим положением, создавшимся на подступах к Москве, с 20 октября ГКО ввёл в Москве и в прилегающих районах осадное положение. Оборона столицы на рубежах в 100—120 км западнее Москвы была возложена на командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, а на её ближних подступах — на командующего Московским военным округом и Московской зоной обороны генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. К началу ноября противник был остановлен на всех участках Западного направления в 80— 110 км от Москвы. К 1 ноября героическими действиями войск 50-й армии и трудящихся Тулы удалось остановить наступление немецко-фашистских войск на тульском направлении.

В первой половине ноября немецко-фашистское командование подтянуло резервы и произвело перегруппировку войск. Для возобновления наступления оно выделило 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. Перевес в силах оставался на стороне противника: в людях в 2 раза, в артиллерии в 2,5, в танках в 1,5 раза. На отдельных направлениях (волоколамском, тульском) его превосходство было ещё более значительным.

В Москве, несмотря на сложившуюся тяжёлую обстановку на фронте, в связи с 24-й годовщиной Октябрьской революции были проведены 6 ноября торжественное заседание Моссовета (на станции метро «Маяковская») и Парад 7 ноября 1941 на Красной площади.  Эти мероприятия и выступления на них председателя ГКО И. В. Сталина сыграли важную роль в укреплении морально-политического духа народа и войск. Советское командование, ожидая нового наступления противника, усилило опасные участки резервами и пополнениями. 10 ноября был расформирован Брянский фронт, а его 50-я армия вместе с её полосой обороны 10 ноября была передана в состав Западного фронта; 17 ноября Западный фронт принял вместе с полосой обороны 30-ю армию Калининского фронта. Особое внимание уделялось созданию на танкоопасных направлениях противотанковых районов. Севернее и южнее Москвы, в основном по восточному берегу канала Москва — Волга, в районах Лобня, Сходня, Химки и южнее Рязани сосредоточивались резервы Ставки Верховного Главнокомандования.

Эти мероприятия и выступления на них председателя ГКО И. В. Сталина сыграли важную роль в укреплении морально-политического духа народа и войск. Советское командование, ожидая нового наступления противника, усилило опасные участки резервами и пополнениями. 10 ноября был расформирован Брянский фронт, а его 50-я армия вместе с её полосой обороны 10 ноября была передана в состав Западного фронта; 17 ноября Западный фронт принял вместе с полосой обороны 30-ю армию Калининского фронта. Особое внимание уделялось созданию на танкоопасных направлениях противотанковых районов. Севернее и южнее Москвы, в основном по восточному берегу канала Москва — Волга, в районах Лобня, Сходня, Химки и южнее Рязани сосредоточивались резервы Ставки Верховного Главнокомандования.

После двухнедельной подготовки гитлеровское командование возобновило наступление на Москву. К 17 ноября противник вышел в район Новозавидовского. Дальнейшее его продвижение было задержано ударами авиации и подошедших резервов. На истринском направлении враг ввёл в бой до 400 танков при поддержке свыше 200 самолётов. Особенно тяжёлые бои с его танками вели части 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова в районе разъезда Дубосеково и части группы войск генерала Л. М. Доватора. Однако под натиском превосходящих сил врага войска 30-й и 16-й армий 23 ноября вынуждены были оставить города Клин и Солнечногорск. Упорные бои шли на рубеже реки Истры. Особенно отличилась 78-я стрелковая дивизия полковника А. П. Белобородова. Исключительно тяжёлая обстановка сложилась к концу ноября, когда враг вышел на ближайшие подступы к столице, захватив Красную Поляну (27 км северо-западнее Москвы) и Крюково. 28 ноября противник попытался развить удар северо-западнее Москвы: небольшие силы врага переправились на восточный берег канала Москва—Волга в районе Яхромы, но вскоре были отброшены на западный берег. В конце ноября и начале декабря выдвинутые из резерва вновь сформированные 1-я ударная армия (командир генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) и 20-я армия при поддержке авиационной группы под командованием генерала И. Ф. Петрова нанесли сильный контрудар и совместно с войсками 30-й и 16-й армий вынудили врага перейти к обороне.

В конце ноября шли ожесточённые бои в районах Каширы и Тулы. Советское командование подтянуло дополнительные войска на наиболее угрожаемые участки и 27 ноября провело контрудар силами 1-го гвардейского кавалерийского корпуса (командир генерал-майор П. А. Белов), усиленного танками и поддержанного авиацией, по войскам 2-й танковой армии, которая к 30 ноября была отброшена от Каширы на Мордвес. Противник попытался обойти Тулу с северо-востока, но и здесь был отброшен на исходные позиции. Потерпев поражение севернее и южнее Москвы, немецко-фашистские войска снова попытались прорваться к Москве в центре Западного фронта в районе Наро-Фоминска. Противник потеснил оборонявшиеся здесь дивизии 33-й армии и вышел к Апрелевке. Особенно тяжёлые бои в полуокружении вела Первая Московская пролетарская мотострелковая дивизия полковника Т. Я. Новикова. В результате контрудара советских войск прорвавшийся враг был отброшен за реку Нару с большими потерями. Планы захвата Москвы потерпели крах. Инициатива стала переходить к советским войскам, создались предпосылки для их перехода в контрнаступление.

В контрнаступлении участвовали войска Калининского и Западного фронтов и 2 правофланговые армии Юго-Западного фронта (командир Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко). Главный удар наносил Западный фронт. К началу декабря 1941 группа армий «Центр» вместе с ВВС имела 1708 тысяч человек, около 13 500 орудий и миномётов, 1170 танков и 615 самолётов. Советские войска, участвовавшие в контрнаступлении, насчитывали около 1100 тысяч человек, 7652 орудия и миномёта, 774 танка (в том числе 222 средних и тяжёлых) и 1000 самолётов.

Контрнаступление началось 5—6 декабря на фронте от Калинина до Ельца. Уже в первый день боёв 29-я армия (командир генерал-лейтенант И. И. Масленников, с 11 декабря генерал-майор В. И. Швецов) и 31-я армия (командир генерал-майор В. А. Юшкевич) переправились через Волгу и создали угрозу охвата 9-й немецкой армии, удерживавшей Калинин. 30-я армия устремилась к Клину, в тыл 3-й и 4-й танковым группам врага. Южнее Дмитрова наступала 1-я ударная армия. Успешно развивалось наступление в районе Тулы и севернее Ельца. С 7 декабря 30-я и 1-я ударная армии развивали наступление на клинском направлении, 20-я армия — на солнечногорском, 16-я— на истринском, 10-я армия (командир генерал-лейтенант Ф. И. Голиков) и 1-й гвардейский кавалерийский корпус — на сталиногорском направлениях. Удары советских войск заставили врага Перейти к обороне. Войска правого крыла Западного и войска Калининского фронтов при поддержке авиации наносили удары по клинско-солнечногорской и калининской группировкам врага; войска смежных крыльев Западного и Юго-Западного фронтов теснили 2-ю танковую и 2-ю армии. В декабре советские войска освободили: 12 декабря — Солнечногорск, 15-го — Клин, 16-го — Калинин, 20-го — Волоколамск. 33-я армия генерал-лейтенанта И. Г. Ефремова 26 декабря освободила Наро-Фоминск, 43-я армия генерал-майора К. Д. Голубева 2 января — Малоярославец. В начале января 1942 контрнаступление было завершено. Войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного (с 24 декабря — Брянского, командир генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) фронтов разгромили основные силы выдвинувшихся к Москве ударных соединений группы армий «Центр» и вышли на рубеж Селижарово, севернее и восточнее Ржева, Волоколамск, восточнее Рузы, Калуга, северо-восточнее Мценска, отбросив противника от Москвы на 100— 250 км. Были разбиты 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии.

В начале 1942 Ставка ВГК приняла решение о переходе в общее наступление на всех основных стратегических направлениях — северо-западном, западном и южном. В советских войсках на 1 января 1942 насчитывалось 1245 тысяч человек, около 8,7 тысяч орудий и миномётов и 570 танков (в том числе 198 тяжёлых и средних). Противник имел 1569 тысяч человек, около 13 тысяч орудий и миномётов, 1100 танков. В общее наступление первыми перешли 8 января войска Калининского, а 9 января левого крыла Северо-Западного фронтов. Были освобождены города Андреаполь, Торопец, Западная Двина. 39-я армия Калининского фронта вышла в район Сычёвки. 22 января Ставка передала в состав Калининского фронта 3-ю и 4-ю ударные армии Северо-Западного фронта. К началу февраля войска этих фронтов глубоко охватили войска группы армий «Центр» с северо-запада. К 10 января 10-я армия левого крыла Западного фронта окружила противника в Сухиничах, освободила Мосальск, вышла на подступы к городам — Киров, Людиново, Жиздра. В это время войска 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса подошли к Юхнову. Во второй половине января противник нанёс сильный контрудар из района Жиздры по войскам 10-й армии и деблокировал свои части в Сухиничах. Войска центра Западного фронта к этому времени освободили города Можайск, Верею, Медынь. 1 февраля передовые части 33-й армии вышли на юго-восточные подступы к Вязьме и завязали бои за город. 1-й гвардейский кавалерийский корпус 30 января соединился в 40—50 км западнее Юхнова с ранее выброшенным в этот район воздушным десантом и 2 февраля прорвался к Вязьме с юго-запада. Войска 20-й и 5-й армий Западного фронта пытались рассечь окружаемую группировку противника, к концу января вышли на линию Погорелое, Дурыкино, Шанский завод, но дальше продвинуться не смогли. Для обеспечения тесного взаимодействия войск Калининского и Западного фронтов с 1 февраля была введена должность главнокомандующего Западным направлением, которым был назначен генерал армии Г. К. Жуков, оставшийся также командующим Западным фронтом.

В начале 1942 Ставка ВГК приняла решение о переходе в общее наступление на всех основных стратегических направлениях — северо-западном, западном и южном. В советских войсках на 1 января 1942 насчитывалось 1245 тысяч человек, около 8,7 тысяч орудий и миномётов и 570 танков (в том числе 198 тяжёлых и средних). Противник имел 1569 тысяч человек, около 13 тысяч орудий и миномётов, 1100 танков. В общее наступление первыми перешли 8 января войска Калининского, а 9 января левого крыла Северо-Западного фронтов. Были освобождены города Андреаполь, Торопец, Западная Двина. 39-я армия Калининского фронта вышла в район Сычёвки. 22 января Ставка передала в состав Калининского фронта 3-ю и 4-ю ударные армии Северо-Западного фронта. К началу февраля войска этих фронтов глубоко охватили войска группы армий «Центр» с северо-запада. К 10 января 10-я армия левого крыла Западного фронта окружила противника в Сухиничах, освободила Мосальск, вышла на подступы к городам — Киров, Людиново, Жиздра. В это время войска 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса подошли к Юхнову. Во второй половине января противник нанёс сильный контрудар из района Жиздры по войскам 10-й армии и деблокировал свои части в Сухиничах. Войска центра Западного фронта к этому времени освободили города Можайск, Верею, Медынь. 1 февраля передовые части 33-й армии вышли на юго-восточные подступы к Вязьме и завязали бои за город. 1-й гвардейский кавалерийский корпус 30 января соединился в 40—50 км западнее Юхнова с ранее выброшенным в этот район воздушным десантом и 2 февраля прорвался к Вязьме с юго-запада. Войска 20-й и 5-й армий Западного фронта пытались рассечь окружаемую группировку противника, к концу января вышли на линию Погорелое, Дурыкино, Шанский завод, но дальше продвинуться не смогли. Для обеспечения тесного взаимодействия войск Калининского и Западного фронтов с 1 февраля была введена должность главнокомандующего Западным направлением, которым был назначен генерал армии Г. К. Жуков, оставшийся также командующим Западным фронтом.

Противник произвёл перегруппировку сил, получил подкрепления, в том числе 4 дивизии из Франции, и нанёс сильные контрудары по войскам выдвинувшихся вперёд 33-й, 39-й и 29-й армий, которые вынуждены были в начале февраля перейти к обороне. В конце марта — начале апреля войска Калининского и Западного фронтов ещё раз попытались разгромить ржевскую, оленинскую и вяземскую группировки и соединиться с войсками, действовавшими в тылу противника в районе Вязьмы, но успеха не добились. 20 апреля они получили приказ о переходе к обороне на рубеже Ржев, Гжатск, Киров, Жиздра.

В результате контрнаступления и общего наступления войска Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов полностью освободили Московскую, Тульскую и Рязанскую области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

В Московской битве советские войска впервые за всю Вторую мировую войну 1939—45 нанесли крупное поражение армии фашистской Германии и развеяли миф о её непобедимости. Московская битва сыграла огромную роль в войне. Гитлеровский план «молниеносной войны» был сорван.

Победа в Московской битве была достигнута благодаря массовому героизму советских воинов и трудовым усилиям советских людей. За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество 39 частям и соединениям, в том числе 14 стрелковым дивизиям, 3 кавалерийским корпусам, 2 бригадам морской пехоты, 5 танковым бригадам, 9 артиллерийским и 6 авиационным полкам, были присвоены звания гвардейских, 36 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. Особо отличившимся 110 воинам, в том числе 28 панфиловцам (из состава 8-й гвардейской стрелковой дивизии), присвоено звание Героя Советского Союза. 1 мая 1944 была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой награждены свыше 1 млн. человек. К 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в мае 1965 Москве было присвоено почётное звание "Город-герой".

Событиям тех военных лет, в Москве посвящено множество мемориалов и памятников. Один из самых известных - Могила неизвестного солдата, которая находится в Александровском саду (северная сторона Кремля). В декабре 1966 г. руководством города было предложено создать памятник всесоюзного значения, посвященный всем солдатам - героям, погибшим при защите Москвы. Мемориал представляет собой надгробную плиту с бронзовым боевым знаменем, на котором лежит солдатская каска и лавровая ветвь.

Событиям тех военных лет, в Москве посвящено множество мемориалов и памятников. Один из самых известных - Могила неизвестного солдата, которая находится в Александровском саду (северная сторона Кремля). В декабре 1966 г. руководством города было предложено создать памятник всесоюзного значения, посвященный всем солдатам - героям, погибшим при защите Москвы. Мемориал представляет собой надгробную плиту с бронзовым боевым знаменем, на котором лежит солдатская каска и лавровая ветвь.

Известной достопримечательностью города является и мемориал Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве. Он был задуман в 1958 г, в честь победы советского народа в Великой Отечественной. Его официальное открытие произошло 9 мая 1995 г.

Известной достопримечательностью города является и мемориал Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве. Он был задуман в 1958 г, в честь победы советского народа в Великой Отечественной. Его официальное открытие произошло 9 мая 1995 г.

Мемориал представляет собой комплекс, раскинувшийся на 135 га земли и включающий: Центральный музей Отечественной войны, монумент Победы, три храма и несколько скульптурных композиций.

Немало памятников героям той войны, находится и в пределах Московской области. Например, скульптурная композиция «Противотанковые ежи» - расположена в Химкинском районе Московской области, по адресу:  Ленинградское шоссе, 23-й км. Представляет собой стальные балки, преграждающие путь вражеским танкам при подходе в Москву. Она была сооружена в декабре 1966 г в честь одной иваново-вознесенской и четырех московских рабочих дивизий, ставших на защиту города-героя.

Ленинградское шоссе, 23-й км. Представляет собой стальные балки, преграждающие путь вражеским танкам при подходе в Москву. Она была сооружена в декабре 1966 г в честь одной иваново-вознесенской и четырех московских рабочих дивизий, ставших на защиту города-героя.

Другой величественным памятником является мемориальный комплекс «Штыки». Он расположен на 40-м км Ленинградского шоссе, у въезда в город Зеленоград.  Зимой 1941-1942 гг. на этом месте хоронили павших воинов-героев, защищавших подступы к Москве. В 1974 г. комплекс был открыт официально, предположительно в этой братской могиле покоятся около 800 героев. Название мемориалу дал центральный обелиск в виде стилизованного изображения трех штыков.

Зимой 1941-1942 гг. на этом месте хоронили павших воинов-героев, защищавших подступы к Москве. В 1974 г. комплекс был открыт официально, предположительно в этой братской могиле покоятся около 800 героев. Название мемориалу дал центральный обелиск в виде стилизованного изображения трех штыков.

С событиями Великой Отечественной войны тесно связан и памятник Георгию Жукову, который находится на Манежной площади города-героя Москвы. Он посвящен великому полководцу и государственному деятелю, Маршалу Советского Союза, внесшему огромный вклад в победу советских войск под стенами столицы. Скульптура была установлена в канун 50-летия Победы, 8 мая 1995 г. Представляет собой конную статую, изображающую Г. Жукова установленную на гранитный монумент.

Он посвящен великому полководцу и государственному деятелю, Маршалу Советского Союза, внесшему огромный вклад в победу советских войск под стенами столицы. Скульптура была установлена в канун 50-летия Победы, 8 мая 1995 г. Представляет собой конную статую, изображающую Г. Жукова установленную на гранитный монумент.